Storia di ossa che diventano i primi strumenti musicali della storia umana.

di Vittorio Russo

È da tempo che vado approfondendo la storia dell’evoluzione del linguaggio, della formazione delle parole, della loro etimologia e della loro più remota origine. Quello che potrà apparire singolare è la scoperta che ho fatto nel mettere insieme le opinioni dei vari studiosi di genetica, paleoantropologia e storia della biologia (in particolare Luca Barbujani, Mario Tozzi, Giorgio Manzi, Telmo Pievani, Federico Taddia, i Cavalli-Sforza, padre e figlio, etc.), circa un differente modo di esprimersi dei nostri più remoti antenati.

Tutto risale alla scoperta di non molti anni fa di uno strano oggetto, un osso di albatro ritrovato in Germania, in una gratta naturale non lontana dalla località di Vogelherd. L’osso, cavo e leggero come tutti quelli degli uccelli, è lungo ora una ventina di centimetri per un centimetro circa di spessore e presenta quattro fori allineati. Un flauto?

Grazie al calcolo della datazione al carbonio 14C si è potuto stabilire che il manufatto risale a 35 mila anni fa. Secondo altri autori (Pievani) addirittura a 40 mila anni fa. Trattato con la massima cura, ne è stata fatta una copia perfetta con materiale equivalente e si è potuto provare che si tratta proprio di un flauto in grado di emettere suoni armonici. Sconcertante? Non più di tanto se teniamo conto che negli ultimi 40 mila anni del Paleolitico (che inizia circa 2,5 milioni di anni fa e finisce intorno a 10 mila anni fa), sono stati trovati oggetti che provano un’impensabile abilità delle diverse specie umane vissute contemporaneamente. Le ossa animali sono il materiale più frequentemente usato dai nostri progenitori a testimonianza delle loro capacità “artistiche†e hanno avuto un ruolo essenziale nella storia dell’evoluzione umana. Per esempio, l’osso di Ishango, risalente a 20 mila anni di cui ho parlato altrove, che potrebbe essere il primo strumento di calcolo della storia del nostro genere.

Per milioni di anni le specie umane, si sono costantemente nutrite di midollo osseo. Lo spiega bene il genetista Francesco Cavalli-Sforza, figlio del più celebre Luca Luigi, il quale ricorda come l’uomo sia stato più spesso il cacciato e non il cacciatore. Con tale ruolo subordinato si sarebbe a lungo sfamato con i resti delle carogne abbandonate dai predatori. Ma soprattutto con il sostanzioso midollo delle ossa che egli apprese per tempo a rompere con selci appuntite. Le ossa, dunque, come i piedi per muoversi infaticabilmente e conquistare il pianeta, sono stati le premesse indispensabili dell’esistenza umana e l’inizio della sudata tessitura della tela della civiltà .

Un altro osso cavo famoso è quello di un orso con alcuni fori esso pure, noto col nome di “flauto di Divje Babeâ€. Fu scoperto in Slovenia, circa 25 anni. Risale a circa settemila anni or sono e aveva verosimilmente la stessa funzione dell’osso di Vogelherd.

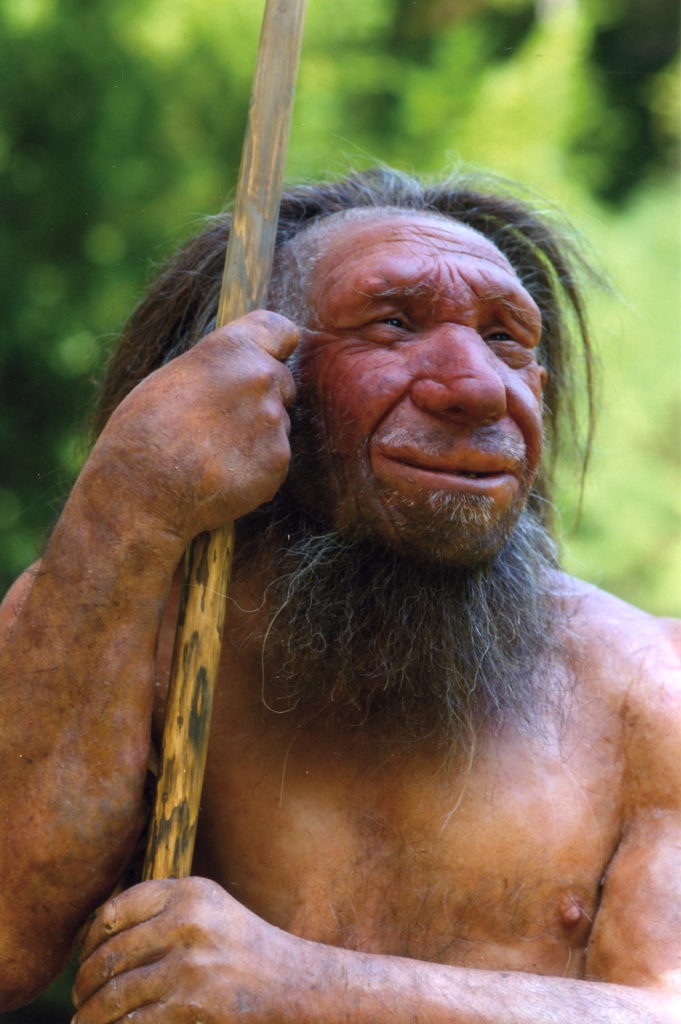

Siamo di fronte ai primi lavori artigianali con finalità ludica o, più propriamente, ricreativa della storia. Quello che mi ha impressionato di più è stato l’aver scoperto che quasi tutti questi oggetti sono la probabile opera della specie umana del Neanderthal. L’osso di Vogelherd sicuramente lo è. Il flauto di Divje Babe, invece, pare si debba attribuire al Sapiens, visto che il Neanderthal si sarebbe estinto tra i 35 e i 40 mila anni fa e il Divje Babe, come detto, risale a settemila anni fa.

Ora, che l’osso di Vogelherd possa essere un manufatto di un Neanderthal o di un Sapiens parrebbe non cambiare molto. Invece, no. Gli addetti ai lavori ci hanno spiegato che il Sapiens, per la forma del capo e altre singolarità anatomiche, è in grado di modulare ogni tipo di suono, non così il Neanderthal. Quest’ultimo pare potesse rendere solo suoni gutturali, privi di vocali. Quello che si adombra dopo la scoperta del flauto di Vogelherd (possiamo tranquillamente chiamarlo così), è che questa specie si esprimesse con gli effetti acustici del flauto ancor prima che con la parola. È logico pensare che il flauto fosse verosimilmente adoperato per riti apotropaici, ossia per manifestazioni cultuali che avevano lo scopo di scongiurare influenze negative di spiriti maligni. È verosimile pure che i suoni tratti dallo strumenti fossero armonici, concepiti con criteri logici e che al loro ritmo si eseguissero danze con pari finalità propiziatorie e di scongiuro.

Sappiamo infine, di una certa qualità musicale della voce materna adottata durante e dopo lo svezzamento dei piccoli dalle nostre progenitrici. A questo modo di esprimersi i linguisti hanno dato il nome di “maternese”. Nella società dell’uomo cacciatore, le natalità dovevano essere molto contenute per via dell’urgenza di muoversi migrando per inseguire gli animali da cacciare. I piccoli, perciò, vivevano pressoché in simbiosi con le madre ai cui capelli e ai peli del corpo si afferravano, come del resto fanno i cuccioli dei tutti primati. I peli sono poi gradatamente scomparsi per evoluzione, quasi del tutto, forse a seguito della scoperta del fuoco che avrebbe trovato in essi facile esca.

Secondo alcuni autori l’afferrarsi dei piccoli ai capelli della madre (contribuendo così a irrobustirli) giustificherebbe la rara frequenza della calvizie femminile. Questa continuità di contatto fisico madre-figlio, protraendosi per lunghi periodi di tempo, ritardava l’apprendimento della deambulazione dei bambini. Il contatto prolungato implicava pure il diradarsi delle nascite fino al momento in cui il piccolo raggiungeva l’autonomia nei movimenti. Possiamo immaginare quanto frequenti siano stati gli infanticidi determinati dall’impossibilità di conciliare il costante nomadismo dell’età dei cacciatori e l’incapacità dei più piccoli di seguire i genitori nelle lunghe marce di spostamento.

Il legame madre-figlio restava comunque fortissimo perché pare che, con l’affievolirsi del contatto fisico si accrescesse il contatto affettivo vocale. Il “maternese†traduce esattamente questo tipo di linguaggio, dolce, modulato e pacato delle donne Sapiens. Fatto di suoni teneri, essi si riverberano in quelle tipiche sonorità che le madri riservano ai neonati. Il maternese è dunque una lingua intraducibile e istintiva, comune a tutto il genere umano.

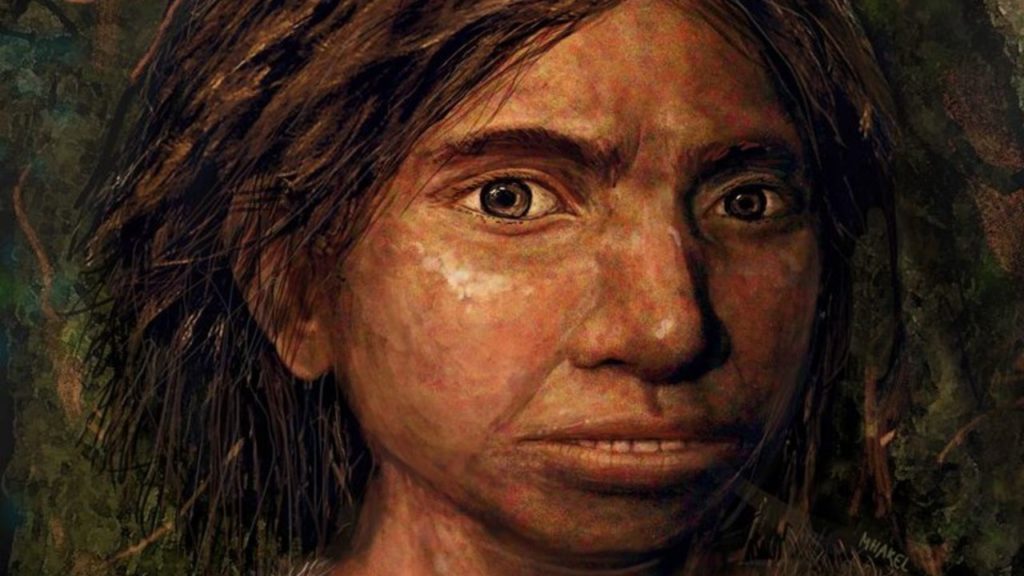

Ecco, tutto ciò detto, si comprende come si configura il profilo dei nostri antenati, in particolare i Neanderthal, i Denisova, i Florensis e i Sapiens (dei quali ultimi noi siamo gli unici sopravvissuti) che si sarebbero ibridati fra loro. Questi umani e gli altri estinti, sarebbero stati ben altro che androidi bruti capaci di esprimere solo violenza, privi cioè di quelle virtù, anche le più approssimative, comparabili con i nostri valori. In quest’inganno siamo stati tratti dalle grossolane caratteristiche anatomiche dei Neanderthal, guidati istintivamente nel giudizio anche della teoria positivista (ampiamente superata) di Cesare Lombroso.

Di queste specie umane, oltre alle pitture rupestri che ci hanno lasciato nelle cosiddette “cappelle sistine†della preistoria, Altamira, Lascaux, Grotta del Genovese a Levanzo, Sulawesi etc., i detti reperti musicali del paleolitico testimonierebbero una stupefacente sensibilità artistica. È quella che noi, loro discendenti, migliaia di generazioni dopo, portiamo ereditariamente nel nostro DNA.

…ah, dimenticavo, piacevole dopo la lettura l’ascolto de “Il flauto magicoâ€